Drogenabhängigkeit

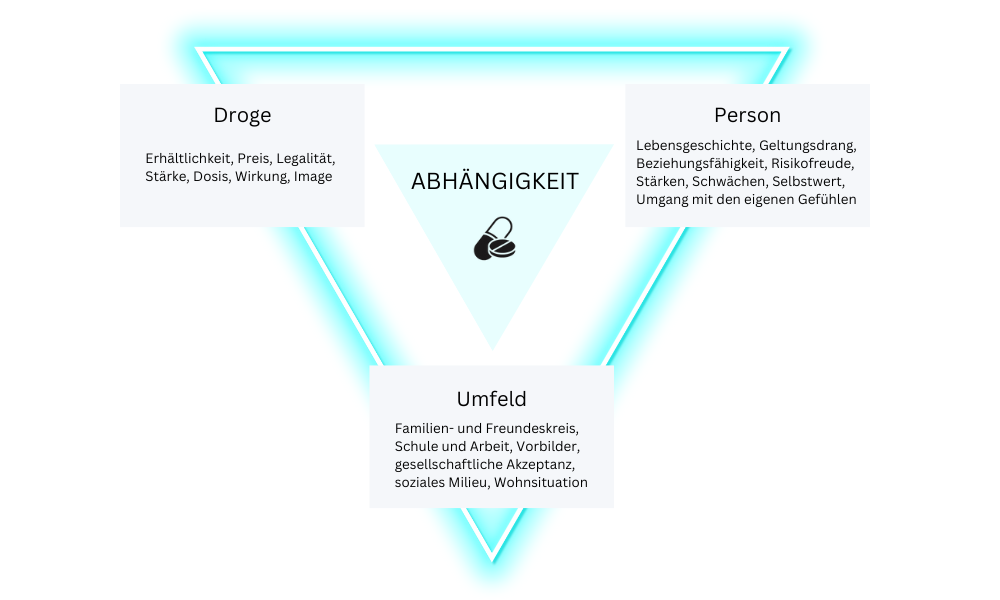

Abhängige fühlen sich bei einer Sucht zwanghaft auf den Konsum einer bestimmten Substanz angewiesen. Der Verlauf einer Abhängigkeitserkrankung ist ein Prozess, dessen Geschwindigkeit von Person zu Person variiert. Bei der Suchtentstehung spielen viele Ursachen zusammen, die am besten durch ein Abhängigkeitsdreieck visualisiert werden können:

Nicht jeder hat eine gleich starke Tendenz dazu abhängig zu werden. Unterschiedliche biologische Voraussetzungen sorgen dafür, dass der Körper einiger Menschen weniger intensiv auf die Einnahme einer Droge reagiert. Beim übermäßigen Trinken von Alkohol haben Konsumenten dann beispielsweise selten mit Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen zu kämpfen. Ihnen fehlt in diesem Fall ein natürliches Warnsignal, was die Entwicklung einer Sucht begünstigt. Haben Konsumenten ein niedriges Selbstwertgefühl, eine problematische Lebensgeschichte, eine psychische Vorbelastung oder einen schwierigen Umgang mit ihren Gefühlen, fördert das auch die Entstehung einer Sucht. Ein essentieller Faktor sind also die grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften und erbliche Veranlagungen eines Konsumenten. Darein fließen auch individuelle Stärken und Schwächen, die eigene Beziehungsfähigkeit, sowie das Geltungsbedürfnis und die Risikobereitschaft.

Andererseits spielt auch das persönliche Umfeld eine starke Rolle bei der Suchtentwicklung. Leben Konsumenten in schlechten sozialen Verhältnissen oder haben einen problembelasteten Freundes- und Familienkreis begünstigt das eine regelmäßige Drogeneinnahme. Sind Eltern oder enge Bezugspersonen mit Vorbildfunktion selbst drogenabhängig, können auch sie die Ursache einer Drogensucht sein. Nicht selten spielt hier Gruppenzwang oder der Wunsch nach Anerkennung hinein. Probleme und schlechte Leistungen in der Schule oder auf Arbeit können Menschen dazu bringen regelmäßig Drogen zu konsumieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern oder ihre negativen Gefühle zu unterdrücken. Ist der Konsum einer Substanz gesellschaftlich akzeptiert, wird diese Droge meist auch häufiger eingenommen. Nicht zuletzt deswegen zählt Alkoholabhängigkeit zu den häufigsten Suchterkrankungen in Deutschland.

Natürlich hat aber auch die Art der Droge einen Einfluss auf die Entstehung einer Sucht. Die Stärke und Dosis sind dabei genauso von Bedeutung wie die Erhältlichkeit, der Preis und das Image einer Substanz. Auch die Legalität hat Einfluss darauf, ob eine Droge regelmäßig konsumiert wird. Während bei illegalen Drogen oft der Reiz des Verbotenen und die Steigerung des Ansehens in der Szene im Vordergrund stehen, sind es bei legalen Drogen die leichte Erhältlichkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz des Konsums, die eine Sucht befördern.

Süchte und ihre Auswirkungen zählen zu den großen Problemen der Gesellschaft. Sie sorgen für verringerte Arbeitsleistungen, eine höhere Anzahl an Unfällen und kriminellen Handlungen als auch für die Verursachung hoher direkter und indirekter Kosten für den Sozialstaat und das Krankensystem.

Diagnose einer Abhängigkeit

Die Grenze zwischen einer Sucht und einem zur Gewohnheit gewordenem Verhalten verläuft fließend. Es ist schwierig auszumachen, ob ein Mensch süchtig ist und sein Konsum ein problematisches Stadium erreicht hat. Abhängigkeit tritt zum Vorschein, wenn bei längerer Nichteinnahme der Droge Entzugserscheinungen auftreten. Diese sind meist Gegenzustände zur eigentlichen Wirkung der Droge. Drogenabhängige empfinden diesen Zustand als quälend und sind dauerhaft versucht ihn zu vermeiden oder zu beenden. Im wesentlichen werden bei der Drogenabhängigkeit zwei Gruppen unterschieden: Die Psychische und die physische Abhängigkeit. Eine Sucht wird seit dem Urteil des Bundessozialgerichts im Juni 1968 als eine behandlungsbedürftige, sozial und psychiatrisch relevante und teilweise chronisch verlaufende Krankheit anerkannt. Für die Therapie einer Suchterkrankung und für die anschließende Rehabilitation zahlen deshalb Krankenkassen und Rentenversicherungsträger. Zur Diagnose einer Sucht sollten innerhalb des letzten Jahres mindestens drei der folgenden Kriterien eingetreten sein:

| Kriterien für die Diagnose einer Suchterkrankung |

|---|

| 1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren. 2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums des Suchtmittels. 3. Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums. 4. Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrigere Mengen des Suchtmittels erreichten Wirkungen hervorzurufen, sind zunehmend höhere Mengen erforderlich. 5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen zugunsten des Suchtmittelkonsums und/oder erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. 6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (körperlicher, psychischer oder sozialer Art). |

Diese Kriterien stammen von der IDC-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) der WHO. Sie wird seit den 1990ern für die Diagnose von Abhängigkeitserkrankungen verwendet.

Psychische Drogenabhängigkeit

Eine psychische Drogenabhängigkeit zeigt sich durch das übermäßige und unwiderstehliche Verlangen nach dem Konsum eines Rauschmittels, das auch unter dem Begriff Craving bekannt ist. Gewöhnt sich der Körper an das regelmäßige Vorhandensein der Droge durch häufigen Konsum, wird eine biologische Toleranz aufgebaut. Der Körper reagiert auf die gleiche Menge der Substanz weniger stark. Drogenkonsumenten müssen deshalb regelmäßig die Dosis steigern, um den anfänglichen Bewusstseinszustand erneut zu erleben. Die stärkere der Toleranzentwicklung hängt von den Drogen selbst ab. Allgemein gilt: Je schneller die Toleranzentwicklung, desto höher das psychische Abhängigkeitspotential. Psychisch abhängige Konsumenten nehmen Drogen auch obwohl sie sich möglichen gesundheitlichen und sozialen Schäden bewusst sind. Sie haben die eigene Kontrolle beim Gebrauch des Suchtmittels verloren.

Symptome psychischer Abhängigkeit:

• Konzentrationsstörungen

• Unzufriedenheit, Gereiztheit

• Unruhe, Nervosität, Panikattaken

• Gleichgültigkeit

• Stimmungsschwankungen

• Schlafstörungen

• Interessenverlust an anderen Aktivitäten

• Beschönigung und Verharmlosung des Konsums

• Tendenzen zur Verheimlichung und zum Lügen

Physische Drogenabhängigkeit

Eine physische Drogenabhängigkeit äußert sich in Form von körperlichen Beschwerden bei der Nichteinnahme einer zuvor regelmäßig eingenommenen Droge. Durch das dauerhafte Vorhandensein der Substanz ist der Körper daran angepasst, weshalb mit dem Konsum ein Normalzustand erreicht wird. Bei manchen Süchtigen kann deshalb bei regelmäßigem Konsum auch eine starke Abhängigkeit unerkannt bleiben. Beim Absetzen der Droge zeigt sich die körperliche Abhängigkeit in Form von Entzugserscheinungen. Diese erzeugen meist einen Gegenzustand zu der eigentlichen Wirkung der Droge. Der Körper erreicht in dem Fall nicht den Normalzustand, weshalb es zu Funktionsausfällen oder zu einem Funktionsüberschuss kommen kann. Infolgedessen reichen die Entzugssymptome von Lähmungserscheinungen bis zu Krampfanfällen. Beides kann den Tod zur Folge haben. Beispielsweise wenn wichtige Organe wie das Herz oder die Lunge betroffen sind.

Symptome körperlicher Abhängigkeit:

• Krampfanfälle

• Lähmungen

• Herzrasen

• Frieren

• Übelkeit, Appetitmangel

• Gewichtsverlust

• Schweißausbrüche

• Neurologische Ausfallerscheinungen

• Gleichgewichtsstörungen

• Unkontrollierbares Zittern

• Schmerzen