Traditionelle und rituelle Nutzung

Nordamerikanische Indianer

In der indianischen Medizin gab es Medizinmänner, die unerklärliche Krankheitsfälle auf übernatürliche Ursachen zurückführen und heilen sollten. Oft wurden halluzinogene Drogen rituell eingesetzt, um die Gründe der Krankheit zu erforschen. In anderen Fällen nutzten Indianer berauschende Substanzen, um sich auf eine Visionssuche zu begeben oder mit übernatürlichen Mächten in Kontakt zu treten. Ziel war es dann, sich über den Drogenkonsum mit der Natur zu verbinden und so an höhere Einsichten zu gelangen. Die Medizin war in vielen Indianerkulturen schon hoch entwickelt. Beispielsweise machten sie sich die schmerzsenkende Wirkung einiger Pflanzen zunutze. Ein besonders populäres Schmerz- und Dopingmittel der Indianer waren die Cocablätter. Weitere gebräuchliche Rauschmittel: Tabak und der Peyote-Kaktus. Das Nikotin des Tabaks wurde über die Haut aufgenommen und galt als schmerzlindernd. Neben dieser Wirkung erzielte das Meskalin des Peyote-Kaktus nach Glauben der Indianer zusätzlich auch eine Visionserzeugung. Bekannt war den indianischen Stämmen auch die narkotisierende und schmerzlindernde Wirkung des Stechapfels. Als weitere Drogen mit sedierender Wirkung fanden der Kalifornischer Goldmohn und die Passionsblumen-Arten Einsatz in der Tradition und Medizin der Indianer.

Native American Church

Schon 1885 entstand in den USA ein Kult um den Peyote Kaktus, der in der 1918 gegründeten Native American Church übernommen wurde. Die erste dokumentierte Verwendung von Peyote zur Erzeugung eines Rausches liegt aber schon deutlich weiter zurück. Die Native American Church ist eine Glaubensgemeinschaft der Indianer Nordamerikas. Die Kirche verbindet verschiedene traditionelle indianische Kulturen mit dem Christentum zu einer neo-ethnischen Kirche. Im Mittelpunkt der Religion steht der rituelle Konsum des Peyote-Kaktus. Die Anhänger glauben an das Erleben besondere spirituelle Erfahrung durch die Einnahme. Tatsächlich erzeugt die enthaltene Droge Meskalin einen halluzinogenen Rausch, was sich im negativen Fall zu einem Horrortrip mit Angstzuständen ausweiten kann.

Mexikanische Urvölker

Der Konsum des Peyote-Kaktus geht auf eine lange Tradition zurück. Hauptsächlich waren es Medizinmänner, die versuchten verlorene oder sterbende Seele des Kranken mit dieser Pflanze zu retten. Das Rauschmittel erzeugt Halluzinationen, die mit starken Emotionen verbunden sind und bis zu zwölf Stunden andauern können. Die beiden ethnischen Gruppen Tarahumara und Huichol nutzen den Peyote-Kaktus noch heute. Diese Völker haben eine Sondergenehmigung zur Nutzung der sonst verbotenen Droge. Auch von vielen weiteren Stämmen aus Süd- Latein- oder Nordamerika wurde die religiöse Nutzung des Peyote überliefert. Darunter die Azteken, die Karankawa, die Tonawa, die Lipan Apachen, die Caddo, die Mescaleros und die Carrizo. In allen Gruppen ist die traditionelle Einnahme von unterschiedlichen Riten geprägt. Was aber viele Urvölker gemeinsam hatten, ist die gemeinschaftliche Einnahme unter dem Gesang von Peyote-Liedern.

Bei indigenen Völkern des Amazonasbeckens ist auch die Nutzung von Ayahuasca zu religiösen und rituellen Zeremonien gebräuchlich. Der Droge wurden dabei die unterschiedlichsten Wirkungen zugesprochen. Darunter das Vermögen Geistern und Ahnen zu begegnen, die Zukunft zu sehen und die Heilung der eigenen körperlichen und psychischen Krankheiten.

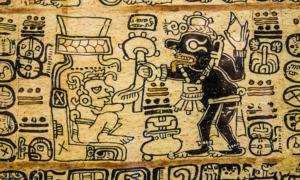

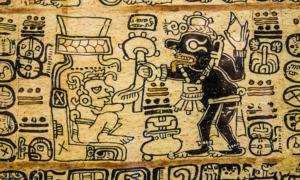

Die bekannte Gruppe der Azteken nutzen Pilze, die sie als „Teonanacatl“ bezeichneten. Das ist die zum heutigen Zeitpunkt älteste bekannte Beschreibung für das Wort Droge. In ihrer Kultur bedeutete es so viel wie „das Fleisch der Götter“. Unschwer zu erkennen wurde der Droge also ein göttlicher Ursprung zugeschrieben. Rauschpilze fanden Anwendung als Visionsdroge und zur Behandlung von Schmerzen, Fieber und Gicht.

In zahlreichen Indianerstämmen wurden alkaloidhaltige Pflanzen genutzt, um Sekrete für Pfeilgifte zu gewinnen. Besonders verbreitet war diese Praxis im tropischen Südamerika. Unter rituellen Bräuchen und Gesängen bereiteten die Mitglieder der historischen Kulturen wässrige oder dickflüssige Auszüge aus zerkleinerten Pflanzenorganen zu. Das Gift wurde anschließend auf Pfeil- und Speerspitzen aufgetragen und getrocknet. Feinde und Beutetiere erhielten durch den Beschuss eine Überdosierung mit einem Alkaloid, was nicht selten Lähumngserscheinungen, innere Blutungen und den Tod zur Folge hatte. Die Nervengifte entfalten ihre Wirkung dabei meist nur, wenn sie ins Blut geraten. Beim Verzehr erzeugen kaum Nebenwirkungen, weshalb erbeutete Tiere unbedenklich gegessen werden konnten.

Santo-Daime-Kirche

Die Santo-Daime-Kirche ist eine religiöse Bewegung, die einem neuen Weltbild folgt, das an der christlichen Mythologie orientiert ist. Ihren Ursprung hat sie in Brasilien. Mittlerweile folgen der Bewegung aber auch Anhänger aus zahlreichen anderen Ländern. Sie ist eine sogenannte Ayahuasca-Religion, was auf den breiten traditionellen Gebrauch der gleichnamigen Droge in vielen Ländern Südamerikas zurückgeht. Darunter Bolivien, Peru, Venezuela, Kolumbien, Ecuador und auch Brasilien. Der religiöse Gebrauch von Ayahuasca ist in einigen Ländern inzwischen legal. Während die Santo-Daime-Kirche erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand, begann der traditionelle und religiöse Gebrauch von Ayahuasca schon viel früher. Neben der Santo-Daime-Kirche gibt es noch einige andere Ayahuasca-Religionen, darunter die Barqinha und die Uniao do Vegetal. Auch die Anhänger dieser Bewegungen benutzen die Droge noch heute. Ein von Ayahuasca erzeugter Rausch wird als mystische Selbst- und Gotteserfahrung betrachtet. Diese sollen den Konsumenten dazu verhelfen ihre Seelenbestimmung zu finden.

Wikinger

Die Wikinger gelten heute als kriegerisches und brutales Volk aus Seefahrern und Eroberern. Eine Theorie hinter ihrem aggressiven kämpferischen Verhalten ist die kollektive und traditionelle Einnahme von Drogen. Skandinavische Krieger, die im Rausch kämpften erhielten den Namen Berserker. „Krieger des Bären“. Sie schienen keine Schmerzen und Verletzungen wahrnehmen zu können. Scheinbar furchtlos traten sie brutale Kämpfe an und gerieten nach Überlieferungen so sehr in Rage, dass sie kaum noch zwischen Mitstreiter und Gegner unterscheiden konnten. Auf eine Phase der Kampfbereitschaft und Raserei folgten meist mehrere Tage der Erschöpfung und Benommenheit. Lange galt die Annahme als gesichert, dass Fliegenpilze für den Rausch verantwortlich waren. Heute ist sich die Wissenschaft uneinig. Neuere Erkenntnisse führen das Verhaltensmuster der Wikinger auf die Verwendung von Bilsenkraut zurück.

Mittelalter

Zur Heilung wurden in der Medizin im Mittelalter viele Naturmittel genutzt. Darunter beispielsweise die Alraune und das Bilsenkraut. Aus den aufgeschnittenen Samen der Mohnblume gewannen die Menschen Opium, welches eine beruhigende und sedierende Wirkung hatte. In Asien ging zu dieser Zeit der einst verbreitete Opiumgebrauch allmählich zurück. Grund dafür: die zahlreichen erzeugten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Probleme. In Europa wurden im Mittelalter zu magischen Ritualen meist atropinhaltige Nachtschattengewächse wie die Tollkirsche oder der Stechapfel konsumiert. Die Kirche verurteilte dabei die medizinische und rituelle Verwendung von Arznei- oder Rauschmitteln. Galt doch eine Krankheit als Strafe Gottes. Zu viel Wissen und praktische Heilmethoden konnten schnell als Hexerei verurteilt und bestraft werden.

Ägypter, Griechen und naher Osten

Mit der Kultivierung des Ackerbaues entwickelten sich in Ostasien, Mesopotamien und Afrika auch die ersten Brauereien. Das älteste Rezept für die Gährung von Alkohol stammt aus China. Alkohol wurde zu einer verbreiteten Droge und oft bei festlichen Ritualen getrunken. Exzessives Trinken galt vor allem an ägyptischen Feiertagen ein gesellschaftliches Ereignis. Auch in Griechenland entwickelte sich ein häufiger Konsum von Alkohol zu dieser Zeit. Während bei den Ägyptern Bier eine hohe Beliebtheit fand, waren die Griechen dafür bekannt viel Wein zu konsumieren. Geselliges Trinken sollte zu tiefsinnigen und philosophischen Gesprächen verhelfen und darauf abzielen neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Hinduismus

Schon in der traditionellen indischen und chinesischen Medizin galt Cannabis als schmerzlinderndes und sedierendes Medikament. Zu Ehren des Gottes Shiva werden noch heute hauptsächlich an religiösen Festtagen psychoaktive Hanfzubereitungen konsumiert. Shiva gilt im Hinduismus als der Gott, der den Menschen die Hanfpflanze brachte.

Die Nutzung von Drogen geht weit in die Vergangenheit zurück. Schon vor 2200 Jahren wurde die Verwendung des halluzinogenen Peyote-Kaktus von mittelamerikanischen Urvölkern dokumentiert. Vor 2000 Jahren dann der Konsum von Hanf in Indien und China. Die ältesten Darstellungen stammen aber aus einem Sandsteingebirge im Süden Algeriens. Wandmalereien zeigen dort euphorisch tanzende Menschen mit ritueller Kopfbedeckung, die Pilze in ihren Händen halten. Sei es bei den Schamanen im eurasischen Raum, den Ureinwohnern Afrikas oder den Indianervölkern des Amazonas und Nordamerikas, in jeder dieser Kulturen entwickelte sich eine rituelle Form der Nutzung von Drogen. Eine lange Geschichte hat die Benutzung psilocybinhaltiger Pilze, des Peyote Kaktus und der Droge Ayahuasca. Vor allem halluzinogene Substanzen spielten also eine zentrale Rolle. Alten Traditionen folgend nutzen Nachfolger der Urvölker und Anhänger alter Religionen noch heute diese Drogen. Es gibt viele bekannte Gruppen. Darunter die Santo-Daime-Kirche, die Native American Church, aber auch die Weltreligion Hinduismus. Ebenso ist die rituelle und religiöse Verwendung von Drogen in der Kultur vieler ethnischer Minderheiten wie den mexikanischen Völkern der Taramhumara oder der Huichol erhalten geblieben. Im Zuge der traditionellen Nutzung findet heute allerdings auch Drogentourismus statt. Häufig sind es westliche Staatsangehörige, die für einen einmaligen Drogentrip in entfernte Länder reisen, um dort an traditionellen Praktiken der Ureinwohner teilnehmen zu können. Im Vordergrund stehen dabei weniger die tatsächlichen Traditionen der Stämme, als viel mehr das Rauscherlebnis der Urlauber. Die Rituale sind meist stark kommerzialisiert und an die Vorstellungen der westlichen Besucher angepasst. Drogentourismus gefährdet deshalb die herkömmliche Auslebung der traditionellen Praktiken und das natürliche Vorkommen der Droge selbst.

Medizinische Nutzung

Nahezu alle Drogen waren einmal Medikamente oder sind es heute noch. Der Unterschied besteht in den Einnahmemotiven, der Dosierung und der Verschreibung. Arzneimittel sind Stoffe, die zur Heilung oder Verhütung von Krankheiten am menschlichen Körper angewendet werden. Sie dienen dazu physiologische Funktionen zu beeinflussen und können verschreibungspflichtig oder frei erwerblich sein. Auch Medikamente können eine psychotrope Wirkung haben. Bei nicht medizinischer Nutzung von Arzneimitteln ist die Rede von Medikamentenmissbrauch. Andererseits werden illegale Drogen auch zur medizinischen Behandlung psychischer und körperlicher Beschwerden eingesetzt oder stehen dafür immer wieder in der Diskussion. Zurzeit werden beispielsweise die Einsatzmöglichkeiten von Psilocybin, MDMA und LSD für psychotherapeutische Maßnahmen erforscht. Ein in vielen Ländern zugelassenes Arzneimittel ist Cannabis. Die Droge wird zur Linderung der Symptome von Krebs, Aids, Epilepsie, Kopfschmerzen, multipler Sklerose und chronischen Schmerzen eingesetzt. Es gilt als erwiesen, dass Cannabis das Vorhandensein von Entzündungsstoffen im Blut verringert. Stimmungaufhellende Drogen wie LSD, werden dahingehend erforscht, ob sie psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Posttraumatischer Belastungsstörung entgegenwirken können. Der Einsatz von illegalen Drogen in der Medizin ist stark umstritten. Eine genaue Datenlage zum Überwiegen der medizinischen Vorteile gegenüber der Nachteile gibt es nicht.

Nutzung zur Rauscherzeugung

Häufig kommen Konsumenten das erste Mal in ihrer Jugend mit Drogen in Berührung. Der Konsum erfolgt mit dem Ziel einer psychotropen Veränderung des Erlebens und Verhaltens. Rauscherzeugende Drogen können in legale und illegale Substanzen unterteilt werden. Die Legalität verschiedener Rauschmittel variiert dabei von Land zu Land. Sind Drogen legal, haben sie eine breite gesellschaftliche Akzeptanz und gelten als Genussmittel. Der Konsum von illegalen Drogen ist wahrscheinlich auch deshalb deutlich seltener als der von legalen Drogen. Unabhängig davon, ob es sich um eine illegale oder legale Droge handelt, entwickelt sich nur bei wenigen Erstkonsumenten eine regelmäßige Nutzung der Drogen oder gar eine Abhängigkeit.